Nonostante le missine siano animali abbondanti e relativamente

conosciuti dal punto di vista morfologico, la loro biologia rimane

ancora abbastanza oscusa, in particolare il loro stile di vita. Tutto

ciò che si sa riguarda individui di allevamento o catturati nelle reti

dei pescatori o all'interno di specifiche trappole (piene di cibo morto,

che attrae questi animali).

Esse sono da sempre considerate importanti in ecologia perchè essendo

animali notoriamente fossori, scavano nel substrato contribuendo al suo

rimescolamento e al turn - over di nutrienti e ossigeno.

Inoltre, è risaputo, grazie a numerosi esperimenti, che più o meno tutte le missine viventi si nutrono di carcasse morte o di pesci moribondi, contribuendo quindi alla pulizia dei fondali e aumentando la loro importanza ecologica nella catena alimentare.

Tuttavia, spesso è stato suggerito (per esempio, Shelton 1978) che la nutrizione basata esclusivamente su corpi morti o carcasse non possa sostenere per intero le popolazioni di alcune specie di missine, che spesso contano decine e decine di individui.

Lo studio dei contenuti stomacali delle missine ha fin'ora prodotto risultati non troppo significativi, benchè esso contenga spesso resti di policheti e altri piccoli invertebrati, ciò rappresenta comunque troppo poco dal punto di vista nutritivo.

Le missine, insomma, sembrano non potersi sostenere solo con un'alimentazione saprofaga e/o basata su piccoli animali (sono animali che posso anche superare il metro di lunghezza).

Nonostante ciò, non era mai stata osservata alcuna evidenza della possibilità che le missine predassero attivamente o utilizzassero altri sistemi di nutrimento.

Fino all'anno scorso.

Nel 2011, utilizzando sistemi di fotografia e ripresa subacquei specializzati, alcuni studiosi neozelandesi e australiani (Zintzen et al., 2011) hanno fornito prove dirette di attività predatoria attiva in un individuo del genere Neomyxine biniplicata su un piccolo pesce bentonico Cepola haastii. Si tratta del primo caso di osservazione di tale comportamento, e, come vedremo a fine post, le implicazioni potrebbero essere importanti.

|

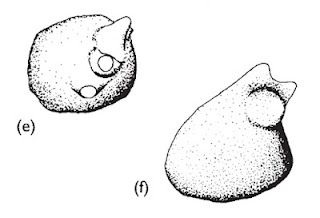

| Disegno di Neomyxine biniplicata. Lunghezza media 30 cm. |

.gif) |

| Disegno di Cepola haastii. Lunghezza media 20 cm |

Ma come funziona l'atto predatorio di questa missina?

Per prima cosa, gli esemplari in esame sono stati osservati nell'atto di ispezionare il substrato e trovare le prede.

Durante l'ispezione, il corpo si muove in maniera molto attiva, così come i bargigli, che vengono mantenuti a contatto con il fondo.

Una volta trovata una tana di cepola (le cepole sono pesci scavatori che vivono in tane scavati nella sabbia, da cui emergono di tanto in tanto per nutristi di planckton), Neomyxine entra da una delle due fessure della tana in modo che il padrone di casa sia costretto a rientrare velocemente in essa per tentare scacciare l'ospite.

Ciò costituisce una trappola per il pesce, che una volta rientrato nella tana viene prontamente abbrancato dalla missina, che attaccandosi alla sua porzione anteriore comincia a colpire la preda con il suo apparato di dentelli.

Non si sa bene cosa succeda esattamente durante questo passaggio, perchè è stata osservata la scena solo da fuori la tana, dove emerge parte del corpo della missina nell'atto di muoversi, annodarsi e contorcesi con grande foga, segno di intensa attività del resto del corpo (che è nella tana).

Zintzen et al. ipotizzano che durante questo periodo, la missina possa produrre la sua particolare bava per soffocare la preda o per immobilizzarla.

Ad un certo punto, la missina si muove producendo il tipico nodo nella sua parte posteriore. Le missine si annodano in questo modo o per sfuggire ai predatori o per uscire dall'interno delle carcasse. Questa posizione del corpo corrisponde un pò alla retromarcia di un'automobile, e viene usata dall'animale per tornare indietro, o come in questo caso per uscire da un buco.

La missina esce dalla tana della cepola (immagino con un' aria contenta) con il padrone di casa ormai morto e, sempre "tenendolo" ben saldo con la bocca, se ne va lontano nel posto in cui consumerà il pasto.

|

| Disegno della sequenza predatoria di Neomyxine |

La scoperta di questo tipo di attività predatoria per una missina è sicuramente un dato importante che mette in discussione quanto si è sempre saputo delle missine.

Nonostante sia stato osservato solo una volta e in un solo individuo, anche gli altri individui circostanti di

Neomyxine sono stati visti nell'atto di ispezionare il fondo allo stesso modo.

Inoltre, l'atto predatorio è avvenuto nonostante la videocamera sia stata posta vicino ad una trappola per missine, con annessi bocconcini gustosi.

Nonostante la disponibilitàò di cibo facile, nessuna delle missine si è avvicinata e hanno continuato a perlustrare il fondo in cerca di cepole.

Non si sa ancora quante delle 77 specie viventi di missine possano comportarsi in questo modo, nè quali siano i rapporti tra cibo assunto vivo e morto all'interno di ogni specifica specie

Tuttavia, l'aver osservato un tale comportamento in questa specie rende plausibile la possibilità che esso sia presente anche altre specie di missine.

Alcuni studi hanno dimostrato che la potenza del "morso" delle missine è uguale o superiore a quella di vari gnatostomi (Clarck &Summers, 2009), tra cui tartarughe, fringuelli e labridi.

Ciò potrebbe indicare anche un uso "attivo" (cioè, su prede vive e che si muovono) della loro bocca.

|

| Particolare della testa di una missina. |

Se ancora crede che le missine sono animali brutti, semplici e impacciati, eccovi uno straodinario esempio di cosa possono fare.

E forse, anche questo può essere un punto a favore di chi, come me, crede che esse non siano poi così primitive come si continua a pensare.

-----------------------------------------------------------------------------

Bibliografia:

- Clark, A. J. & Summers, A. P. 2007

Morphology and kinematics of feeding in hagfish: possible functional advantages of jaws.

Journal of Experimental Biology 210 , 3897–3909

- Shelton, R. G. J. 1978

On the feeding of the hagfish

Myxine glutinosa in the North Sea. J. Mar. Biol. Assoc. U.K. 58, 81–86

- Zintzen, V. et al. 2011

Hagfish predatory behaviour and slime defence mechanism.

Sci. Rep. 1, 131

.gif)